- TOP

- >

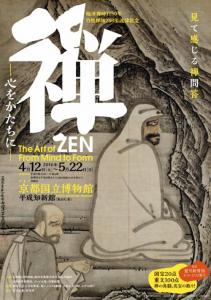

- 京都国立博物館、「禅-心をかたちに-」 4月12日から開催

2016年3月28日 12:00

禅の真髄に触れる貴重な機会

京都国立博物館では、「臨済禅師1150年 白隠禅師250年遠諱記念『禅-心をかたちに-』」が、平成知新館で、4月12日から5月22日まで開催される。また、2016年10月18日から11月27日まで、東京展を東京国立博物館平成館で開催予定。同展では、臨済・黄檗両宗十五派の全面的な協力のもと、各本山や末寺、塔頭に伝わる高僧の肖像や墨蹟、仏像、絵画、工芸など多彩な名宝の数々を一堂に集め、我が国における禅僧たちの足跡や禅宗の教えが日本文化に対し果たしてきた役割を紹介。

講演会をはじめ、土曜講座、四頭茶会、声明、狂言、坐禅会などのイベントも開催され、禅の真髄に触れる貴重な機会となっている。

国宝20点、重文100点など、名宝の数々が一堂に

展覧会の構成は、「1.禅宗の成立」、「2.臨済禅の導入と展開」、「3.戦国武将と近世の高僧」、「4.禅の仏たち」、「5.禅文化の広がり」。展示作品は、国宝20点、重文100点など、禅の真髄、名宝の数々が一堂に集まる。「1.禅宗の成立」では、達磨、慧可、慧能、臨済義玄など、歴代祖師の姿や言行を表した作品を紹介し、インドから伝えられた禅が中国において禅宗として成立するまでの流れをたどる。

国宝「慧可断臂図(えかだんぴず) 」(雪舟等楊筆/愛知・齊年寺、展示期間:5月3日~5月22日)、重文「臨済義玄像(りんざいぎげんぞう)」(一休宗純賛 伝蛇足筆/京都・真珠庵、展示期間:4月12日~5月1日)などを展示。

「2.臨済禅の導入と展開」では、臨済宗・黄檗宗各派の開祖ゆかりの作品等を紹介し、日本における臨済禅の導入と展開の軌跡をたどる。

国宝「無準師範像(ぶじゅんしばんぞう)」(自賛/京都・東福寺、展示期間:4月12日~5月1日)、国宝「法語規則(ほうごきそく)」(蘭渓道隆筆/神奈川・建長寺、展示期間:4月12日~4月24日)などを展示。

「3.戦国武将と近世の高僧」では、戦国武将と禅僧の肖像画、さらには近世の代表的な禅僧の遺品を中心に紹介し、禅宗の広まりを通覧する。

「織田信長像(おだのぶながぞう)」(狩野永徳筆/京都・大徳寺、展示期間:4月26日~5月22日)、「達磨像(だるまぞう)」(白隠慧鶴筆/大分・萬壽寺、展示期間:4月12日~5月1日)などを展示。

「4.禅の仏たち」では、仏像、仏画や経典などを通して、禅宗における信仰の姿を紹介。

十八羅漢像のうち「羅怙羅尊者(らごらそんじゃ)」(范道生作/京都・萬福寺、展示期間:全期間)、重文「宝冠釈迦如来および両脇侍坐像(ほうかんしゃかにょらい および りょうきょうじざぞう)」(院吉・院広・院遵作/静岡・方広寺、、展示期間:全期間)などを展示。

「5.禅文化の広がり」では、展覧会の締めくくりとして、書画や工芸品の紹介を通じ、禅宗文化の奥深さや多様性が体感できる。

国宝「瓢鮎図(ひょうねんず)」(大岳周崇等三十一僧賛 如拙筆/京都・退蔵院、展示期間:4月12日~5月1日)、国宝「玳玻天目(たいひてんもく)」(中国吉州窯/京都・相国寺、展示期間:4月12日~5月1日)、重文「四季花鳥図(しきかちょうず)」(狩野元信筆/京都・大仙院、展示期間:4月12日~5月1日)、重文「龍虎図屏風(りゅうこずびょうぶ)」(狩野山楽筆/京都・妙心寺、展示期間:5月3日~5月22日)などを展示予定となっている。

(画像は京都国立博物館「特別展覧会」添付チラシより)

「禅-心をかたちに-」 公式サイト

<a href="zen.exhn.jp" target="_blank">zen.exhn.jp</a>

京都国立博物館 「特別展覧会/禅-心をかたちに-」

http://www.kyohaku.go.jp/jp/special/index.html

-->

新着ニュース30件

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

モバイルサイトQRコード

遊びに行こうぜ!モバイルサイトへアクセス

htt